甲骨文字により発見⁉

中国の古代文明と言えば、そう世界4大文明の一つ黄河文明ですね。この黄河文明から興った王朝の「殷」は、以前からその存在が疑問視されてきた。

だが、江南省安陽市 小屯村から、古文字らしき物が刻まれた甲骨が出土した。これを解読した結果、「殷」の都がこの地に有った事が分かった。

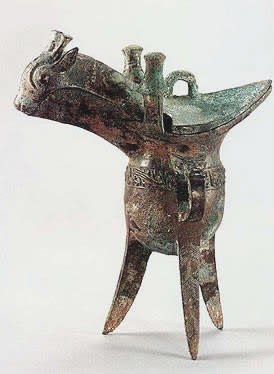

1928年 中央研究所による発掘調査が始まった。発掘は日中戦争が勃発した1937年まで15回行われ、甲骨・青銅器・墳墓などの遺跡が発見された。調査の結果によると、遺跡は殷の末期約300年間、王都であった事が判明した。

殷の開祖は、全王朝の「夏(か)」を滅ぼした湯王(とうおう)であり、紀元前16世紀に興った。以降、最後の王「紂王(ちゅうおう)」が「周」の「武王(ぶおう)」に滅ぼされる、紀元前11世紀半ばまで続く。

殷墟の遺跡範囲は東西6キロ、南北4キロ。多くの建造物や墳墓が見つかっている。中でも、歴代の王の墓所とおぼしき場所では、13基の墳墓が見つかった。

しかし、13の墳墓のうち、一つだけ遺体がない墳墓があった。研究者達によれば、紂王のものと推測している。何故ならば、紂王は周の攻撃により都が陥落する際に焼死した為に、墓に入っていないというのだ。

1976年 第22代の王・武丁(ぶてい)の后の墳墓から6匹の犬、16人の殉死者の骨が見つかっている。また、副葬品として、大量の青銅器・玉石器・石彫累・骨格器・貝貨などが見つかっている。